2:「選書はコミュニケーション?」——つながる本屋であるために

青山ブックセンター店長山下さんにお話をお伺いしました!

書き手:うらちゃん

——潜在的に欲しいなと思っているものと出会えるというのは、本当に青山ブックセンターさんの魅力だと思います。

夏に実施してる選書フェアもすごく特徴的ですよね。

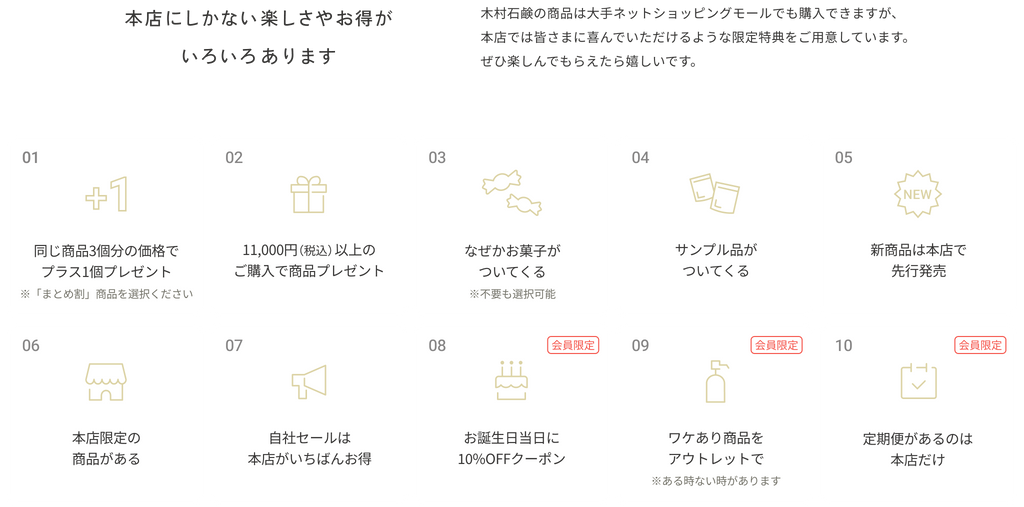

330名の方に、本を選んでもらうという企画ですが、かなり著名な方ばかりで、うちは石鹸屋さんの社長なのに選んでいただいてとってもありがたいなと感じているのですが、どういった基準で選んでいるんでしょうか。

山下:元々、スタートしたときは10年前で100人とかだったんですが、その時も6割くらいは僕から声をかけさせてもらいました。

選書をお願いしているのは、イベントやフェアなどで関係性がある方にお声かけさせてもらっています。

雑誌の企画でたまに見る企画とかともまたちょっと違って、全員が全員著者じゃないというところがユニークかもしれないですね。

もちろん著者の方もそうですが、そうじゃないかたのおすすめも知りたいというのがありました。

X(Twitter)を見ていても、経営者の方がおすすめした本が売れていることが結構あって、このフェアで選書して頂くと自分たちで作っている棚とは同じ本を取り扱っていても見え方が違ったりしますよね。

元々のお客さんもそうですが、選書してくださった人を介してより繋がりが広がればいいなという想いもあります。

もともとお盆時期は人があまり来ないことから始めた企画だったんですが、この選書のおかげで売上の目処たっています。

——過去、山下さんが答えられていた記事で「書店員の人が自分の立場を明確にすることは大切だ」というお話をされていましたが、この選選書もそういう想いがあって作られているんですか。

山下:この夏のフェアも自分たちの考えでやっていますし、フェアを通じて人と人との繋がりが一つ入ったら、いわゆる編集者とかではなくても、書店員でもこういうことができるよ!っていうところはありますね。

でも本当に、皆さんボランティアでやってくださっているのでご厚意に甘えに甘えてしまっているのですが、書店に人が来てほしいという想いが一番の原動力です。そこに賛同してくださっていることが本当にありがたいなと思います。

——うちとしても、名前が載ることは嬉しいなと思います。なので、すごく三方良しの活動なのかなと思いました!

夏の選書もそうですが、ファンがたくさんいるからこそできることだなと思いました。

そして、このファンの方々も330人の選書を集めたり、SNSで毎月売上を報告してくれたりという、地道な活動でこそなのかなとも思います。

山下さんは、ファンの方との関わりで何か意識していらっしゃることがあるのでしょうか。

山下:お客様との関わり方としてはまず、いい意味で対等でありたいなと思っています。

どうしても、どっちかが強いとか偉いとかではなく。

あとは自分たちは中規模の書店のつもりでいても、お客様からすると大きな書店と思われることもあります。どうしても置いていないジャンルもあるので、でできるだけミスマッチが起きないように発信していければと思っていますので、やっぱり発信は大事なのかなと思っています。

あわせて店長の自分だけでなく棚担当者含めてこういうことを考えていると「顔」が見える書店でありたいと考えています。

青山ブックセンターでは、山下さんご自身で選書された棚からも本を探せます

——以前栞日の菊地さんにインタビューをした際も、ZINEなど顔が見えるものが流行っているという話を聞いて、確かに「誰がどういう考えで何をやっているのか」ということは今の人ってめちゃくちゃ見てるんだろうなと思いました。

山下:「顔が見えるものがいい」みたいな感覚に関しては、もう当たり前になってきているのかなとは思います。

企業としてのスタンスとかも、SNSなどを通して見えるじゃないですか。

やっぱりその感覚は大事だなと思います。

僕としては、感覚でとりあえずやってみよう、それでもだめだったら修正してという感じでやっています。

スタッフもみんなそうやって、やってもらえたらなと思ってます。

よく言うんですが、青山ブックセンターという“商店街”があって、その中で各ジャンルの“店主”が見えるような空気感が理想だと思っています。