イベント

カルチャーのある事業をどうつくる? 自分起点で動ける組織の育み方【前編】——木村祥一郎×木村まさし×飯田圭

木村祥一郎×木村まさし×飯田圭の3者で「カルチャーのある事業」について話しました。

長く愛されるブランドを見ていると、ものづくりや会社運営の裏側に、その営みの支えとなる、言葉では表せない何かがあるのを感じます。カルチャー(文化)とも呼ばれる、そうした「ブランドらしさ」「会社らしさ」のようなものは、事業の中でどう生まれ、育っていくのでしょうか?

2025年1月、Okazaki Micro Hotel ANGLE(愛知県岡崎市)で開催されたトーク「カルチャーのあるビジネスを考える」。木村石鹸の4代目・木村祥一郎と、名古屋市の自転車店Circlesでディレクターを務める木村まさしさんがゲストを、Micro Hotel ANGLEオーナーの飯田圭さんがファシリテーターを務めたこのイベントでは、事業に長期的な価値をもたらすカルチャーの育み方について、意見が交わされました。

カメラ:にしうら

トーク「カルチャーのあるビジネスを考える」登壇者3名

イベント冒頭、最初に飯田さんがマイクを握ります。本トークの企画者でもある飯田さんは、個室6部屋のホテル事業を始めて現在5年目。『ぼくらのアングルをきっかけに、岡崎の街を捉える』をコンセプトに、宿泊業を軸としながら、1階のカフェギャラリーを使ったさまざまなイベントや、まちとつながる体験を提供してきました。

今回、テーマになった「カルチャー」(culture)は、飯田さんにとっては「土のようなもの」という認識。事業が育つための土壌をしっかり耕し(cultivate)、土を守りながら未来をつくっていけたら……と思いつつも、事業としてそれをし続ける難しさも感じていたといいます。

飯田「事業の継続を考えると、サービスを売りやすいものにしたくなる。でもそうすると、たしかに儲かるけれど、自分が大事にしていたものを失うというか、土が薄まってしまう気がしているんです」

ファシリテーターの飯田圭さん

そんなテーマを前に、まずはゲストの2人がマイクを持ち自己紹介をします。1人目は、前年に創業100周年を迎えた木村石鹸の代表取締役・木村祥一郎。生活で使う、さまざまな洗浄剤をつくる木村石鹸は、長く「OEM」が事業の主体だったところ、2015年頃から「自社ブランド製品」の開発と販売に力を入れるようになりました。

2013年に家業に戻ってきた木村は、その変革を支えてきたひとりといえます。一方で、当初の心の内について、事業を立て直すまでの「一時的な手伝いのつもりだった」とも打ち明けました。

木村(祥)「小さい頃から『お前は長男だから跡継ぎなんだ』と言われるのが嫌で嫌で。絶対に継がないと宣言して、大学卒業後は友人とIT企業を立ち上げていました。でも、いざ戻ってみたらめちゃくちゃおもしろくて……(笑)。結果的に、石鹸屋としての仕事一本に集中することにしたんです」

ゲストの木村まさしさん(左)と、木村祥一郎(右)

もう1人のゲスト、木村まさしさんは自転車店Circlesのディレクター。主に鉄製自転車を販売する店舗のマネジメントを担当しながら、同店がもつ自転車パーツのブランド『SimWorks』の企画や販売も行っています。

以前は、服の企画販売の仕事をしていた木村さん。40歳になり、「リサイカブル(再生可能)な事業に自らの軸を置いていきたい」と決めたタイミングで声をかけられ、好きだった自転車の仕事をすることになったといいます。

木村(ま)「自転車って自分の身体がエンジンだからCO2が出ないし、乗るだけじゃなく整備にも免許がいらないから、適切な知識があれば自分で直せるんです。DIY精神を養うのに一番いいなと僕は思っていて。特に鉄の自転車は、折れても溶接さえできれば世界中どこでも修理できます。孫の代まで乗れるくらい長く使えて、自分のアイデアや想像力で、世界に1台しかないものがつくれる、その魅力をいろんな人に伝えたいと考えています」

2人が事業で大事にしている軸は?

石鹸業と自転車業、異なる領域で活動しつつ、以前から交流があるというゲストの2人。「長く愛される」ことを目指すものづくりの姿勢にも、どこか通じるものがありそうです。今回のテーマであるカルチャーについては、それぞれどう捉えているのでしょうか?

木村まさしさんは、「人でも事業運営でも、『何かかっこいいな』『素敵だな』と思うところがカルチャーなんじゃないか」と提案したうえで、自らが大事にしている「表現」への思いを語ります。

木村(ま)「自らの中に芯があって、それを表現しているものを、僕はやっぱりかっこいいなって感じるんですよね。僕自身も音楽や映画が好きで、自分で表現したいなと思って写真も始めました。仕事でも、事業の中にそういう表現的なことをどう入れ込むか日々考えてます。『自分がしっかり納得できるバックグラウンド』があるアウトプットをしたいなと思っていますね」

一方の木村祥一郎は、「一緒にいたい人と仕事をする」という自らの軸に触れます。彼もまた、昔からさまざまな表現活動をしてきたなかで、一番楽しかったと話すのが団体で一つの作品をつくる映画制作。「ひとりよりもみんなでやる方が面白い」という感覚が、後の起業にも、木村石鹸の事業承継にもつながっていました。

木村(祥)「僕の場合、仕事の中身は正直何でもいいんだろうなって気がします。前職も、別にITをやりたかったわけでも会社をつくりたかったわけでもなく、ただ同じサークルの仲間と、学園祭的に楽しいことを続けていただけなんです。その意味で、木村石鹸に戻るときは、『絶対に面白くないだろうな』と最初思ってましたね。自分が知っている人は誰もいないし、90年の歴史があって、ベテラン社員さんがいっぱいいて……。

でも実際に働いてみたら、みんな、めちゃくちゃいい人たちだったんですよ(笑)。変に気を遣い合う関係性がないし、“組織としてこう”みたいな雰囲気もなくて、割とみんな好き勝手してる。昔起業した当初の、仲間と一緒に楽しめるような感覚があって、『木村石鹸で働くのも面白いな』ってなっちゃったんです」

この日のトークは、ANGLEで2025/1/18〜19に行われた、木村石鹸によるポップアップ販売<POP UP SOAP>の関連イベントとして開催されました

大事にしたい文化を、どうビジネスとして継続させる?

ゲストの2人が話すように、「自らの背景」や「仲間との楽しさ」を大事に仕事をしたい、と思う人は少なくないでしょう。ただ一方で、それをビジネスとして展開するには、売上や利益を確保することも避けられません。

「どうすれば、大事にしているものを貫き続けるビジネスができるのか?」。そんな飯田さんの問いに、2人は悩みつつも、これまで行った具体的なアプローチで答えていきます。

木村(ま)「鉄の自転車って、確かにマーケットとしてはすごく小さいんです。しかもうちはレースじゃない、もっと日常的な『遊び』としてのスポーツバイクを推奨していて、特に日本はそういう楽しみ方をする人が少ない。ただ、たとえばアメリカに行けば自転車で大陸を横断するような趣味を持つ人がたくさんいて、僕らのブランドのファンになってくれる人もいるんです。そういった方に向けて、グローバルニッチを目指して展開すれば成立するなと。だから店舗だけじゃなく、独自にパーツブランドをもっているんです」

定期的なメンテナンスが必要となる自転車販売は、生活圏の中に気軽に訪れられる店舗があることも大事な要素です。だからこそ、実店舗のCirclesは「ローカルコミット」を目指し、世界中にブランドを飛ばすことのできるSimWorksでも、「卸先」の拡大を重視していると木村さん。

本当に望む人に対し、「顔の見える関係」で届けられるしくみをつくることは、カルチャーをつなぎつづける大きなヒントになるかもしれません。特定の顧客との関係づくりについては、木村祥一郎も近い視点を共有します。

木村石鹸のかつての事業の中核だったOEMは、ものづくりにおける自由度が少なく、利益も出しづらい構造にありました。木村はそこに過度に依存してしまった要因を、「ちゃんと自分たちで売る」覚悟がなかったからだと振り返ります。

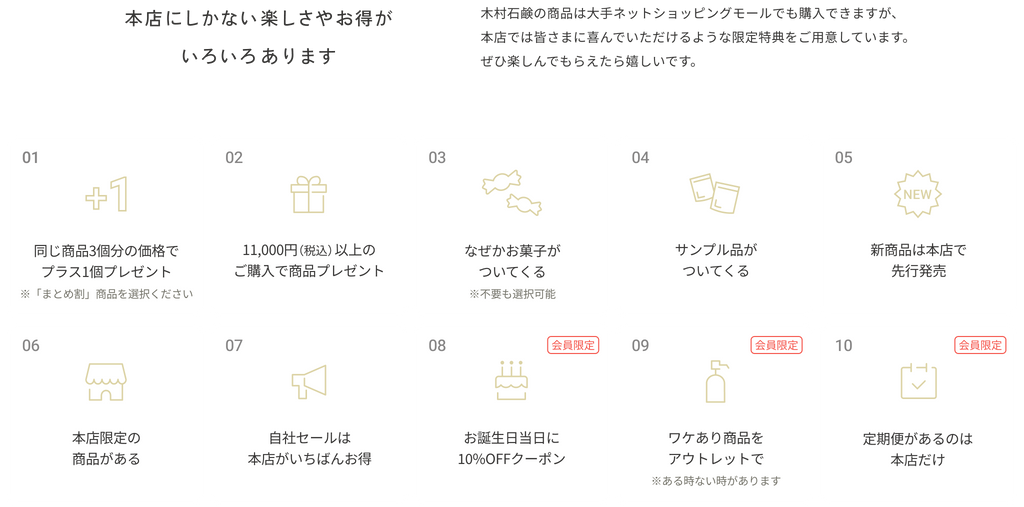

木村(祥)「いいものはつくれているので、チャンネルと伝え方さえ工夫すればできると思ってました。そこで最初に『SOMALI』を出すときに、従来のドラッグストアやホームセンターではなく、インテリア雑貨店に置いてもらう方向にあえてズラしたんですね。生活の質をちょっと上げたいなと考えている人に向けて、安全性を訴えつつ、デザイン性をしっかり担保するようにしました。

ただ、最初はウケてもいずれは真似されるだろうから、もっと他の理由で選ばれる必要があるな、とも思っていました。今、うちでよく『最愛戦略』と言っているんですけど、最高とか最安とか最速じゃなくて、最愛になることを目指す。そして万人に愛されなくても、熱量ある人にしっかり愛される。そうなるためには、品質やデザインだけの問題じゃなく、企業としてのキャラクターがどうかが関係してくると考えています」

【後編】https://www.kimurasoap.co.jp/a/c/journal/l/event/talkevent2401.1